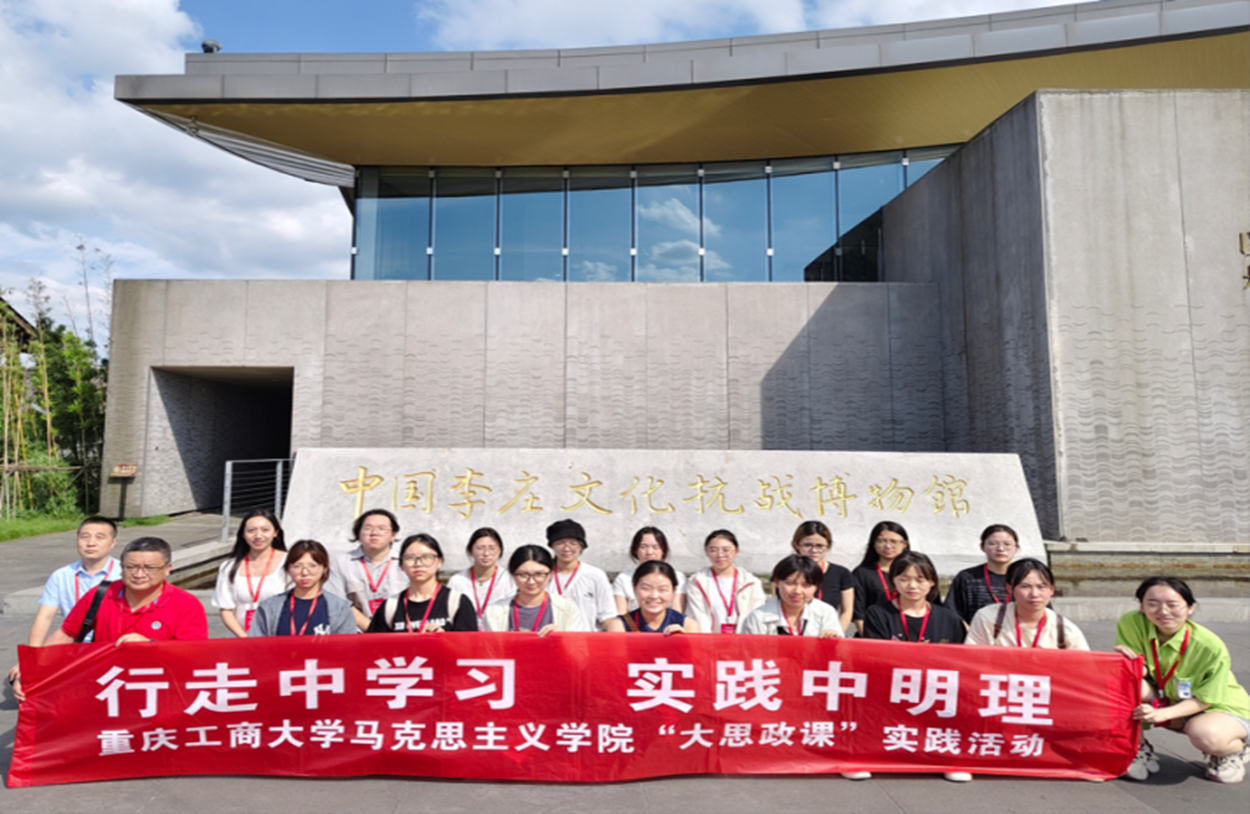

2025年7月6日,重庆工商大学暑期思政实践分队深入四川宜宾李庄镇开展主题实践活动。师生们根据习近平总书记“坚定理想信念”的重要指示精神,通过实地走访抗战遗址、聆听革命故事、重温红色记忆,深刻感悟革命先烈抛头颅、洒热血的崇高精神。在抗战文化名镇李庄,实践队成员们切身感受到中华民族在危难时刻展现出的伟大抗战精神,这种精神力量必将激励新时代青年勇担使命,在实现中华民族伟大复兴的征程中贡献青春力量。

建筑技艺传承:营造学社辛勤耕耘

20世纪初,中国营造学社在民族觉醒的浪潮中应运而生。这个以文献研究和实地考察为特色的学术团体,开创了中国建筑研究的先河。抗战时期,学社南迁至四川李庄,梁思成、林徽因等建筑学家在此继续学术研究。在李庄的艰苦岁月里,他们系统考察四川古建筑,完成了大量珍贵的调查报告、测绘图和学术手稿,为新中国建筑学发展奠定了坚实基础。这些成果不仅记录了中华民族的建筑智慧,更为当代建筑文化复兴提供了重要参照。程好同学在研读梁思成《中国建筑调查研究的技术》手稿时,被其中“中国文化应有自己的形式,这就是民族的形式”的论述深深触动。这一观点启示我们:中国式现代化必须扎根于民族文化土壤,在传承中创新发展。李庄时期营造学社的学术坚守,正是文化自信的生动体现。

文脉守护庚续:长江古镇崇文尚义

李庄,这座被誉为“万里长江第一古镇”的千年文化名镇,自古就孕育着崇文尚义的精神品格。抗战烽火中,这座川南小镇以博大的胸怀接纳了十余所西迁的文教机构。在这里,文人学者们甘守清贫、潜心治学,爱国青年们毅然投笔从戎;六年间弦歌不绝,使李庄成为战时中国重要的“文化抗战中心”。如今,中国李庄文化抗战博物馆通过珍贵文物、历史照片和场景复原,生动再现了那段峥嵘岁月。正如陈彦霖同学在参观后感慨:“这些展陈让我深刻认识到,在民族危亡之际,先辈们以‘科教济世,光阴怎敢负’的担当精神,在战火中守护文明火种,谱写了中国文化史和学术史上的壮丽篇章。他们这种在困境中坚守文化传承的精神品格,正是我们新时代青年最需要传承的宝贵财富。”李庄,不仅是中国文化的折射点,更是民族精神的涵养地。这座古镇见证的抗战文化精神,将永远激励着中华儿女在民族复兴的道路上奋勇前行。

教育艰途坚守:同济大学的西迁史

“国立同济大学在李庄”专题展览生动再现了这所百年学府在抗战烽火中的西迁办学历程。1937年淞沪会战后,同济大学师生辗转浙、赣、湘、桂、滇五省,历经艰险,于1940年最终在李庄安顿。1941至1946年间,师生们秉持“科教济世”的信念,在简陋的庙宇祠堂中坚持教学科研,与李庄百姓结下深厚情谊。展览通过珍贵的历史照片、实物展品和场景复原,展现了当年师生们自制教具、油印教材的感人场景,以及当地民众腾房让庙支持办学的无私精神。尤为动人的是,战后同济师生仍持续捐资助学,延续这段跨越时空的情谊。正如孟欣同学参观后所言:“同济人在民族危难时刻展现出的坚韧不拔、教育报国的精神品格,正是新时代青年应当传承的宝贵精神财富。这种在困境中坚守文化教育使命的担当,永远值得我们铭记和学习。”

消息沟通桥梁:战时新闻社的使命

抗战烽火中,李庄这座长江古镇以其深厚的文化底蕴,成为战时文教机构的重要庇护所。1937年,随着同济大学等高校的西迁,一批热血青年学子敏锐地意识到信息闭塞对文化抗战的制约,毅然发起成立战时新闻社。他们克服物资匮乏、设备简陋等重重困难,通过油印小报、墙报等形式,及时传递国内外战况和抗战动态,将闭塞的李庄与全国抗战洪流紧密相连。战时新闻社不仅打破了地理的阻隔,更成为凝聚抗战力量的精神纽带。青年学子们白天坚持学业,夜晚编写新闻,用笔墨作刀枪,以知识为武器。他们采写的抗战报道、编写的时事评论,极大地鼓舞了当地军民和西迁师生的抗战热情。这个由学生自发组织的新闻机构,逐渐发展成为李庄地区最具影响力的文化抗战宣传中心,展现了战时中国知识青年的责任担当。这段历史启示我们:在民族危亡之际,文化传播的力量同样可以成为克敌制胜的重要武器。战时新闻社的故事,是抗战文化史上一曲动人的青春赞歌。

行走在李庄的青石板路上,从营造学社的学术坚守到古镇的倾囊相助,从同济的弦歌不辍到新闻社的纸笔传烽,一幅荡气回肠的文化抗战画卷徐徐展开。这堂生动的“行走的思政课”,让青年学子深刻感悟到中华文明在危难中生生不息的精神伟力,激励着他们传承红色基因,勇担时代使命。