习近平总书记深刻指出:“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来。思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在社会生活中来讲。”在红色纪念馆感悟理想信念,在现代化工厂聆听时代强音,在乡村振兴一线感受发展脉搏——历史的前进脚步、工业的振兴图景和生动的烟火人间,共同构成了最鲜活、最动人、最可感的思政教材。2025年7月,重庆工商大学马克思主义学院“大思政课”实践团队兵分三路,分别奔赴江津、黔江、宜宾等地开展实践活动。师生们用脚步丈量祖国山河,用双眼见证时代变迁,用心灵感悟初心使命,在行走中上了一堂生动的思政大课。

(动员大会 韩明港/摄)

红色圣地悟初心,英雄足迹励后人

“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”——在庄严肃穆的赵一曼纪念馆内,宜宾分队的师生们久久驻足。他们凝视着那些泛黄的老照片和斑驳的手稿,仿佛穿越时空的阻隔,亲眼见证了这位抗日女英雄短暂而壮烈的一生。当讲解员讲述赵一曼在日寇酷刑下宁死不屈、最终慷慨就义的英勇事迹时,研究生李秋萍不禁潸然泪下:“赵一曼烈士用鲜血和生命诠释了信仰的真谛。作为马克思主义理论研究者,我们不仅要研读这些精神,更要让它们从书本中‘走’出来,真正成为照亮指引人生的灯塔。”

(宜宾分队参观赵一曼纪念馆 陈馨怡 王嘉莉/摄)

在万涛烈士故居,每一件简朴的生活用品、每一页泛黄的革命文献,都在无声地诉说着这位湘鄂西革命根据地创建者短暂而辉煌的28年人生。“启秀,从今以后我改名为万涛,就是为了让革命的浪涛流向全中国……”,当历史场景复原话剧《守望》上演时,在场每一位师生都被万涛投身信仰、献身革命的英勇壮举和他与妻子冉启秀的忠贞爱情故事所打动。文新学院的谢雨荷同学难掩激动:“只有亲身站在先烈们曾经奋斗过的这片热土上,才能真正理解理想信念的磅礴力量,也更能深切感受到我们这代人肩负的时代责任与历史使命!”

(黔江分队参观万涛故居 赵欣怡/摄)

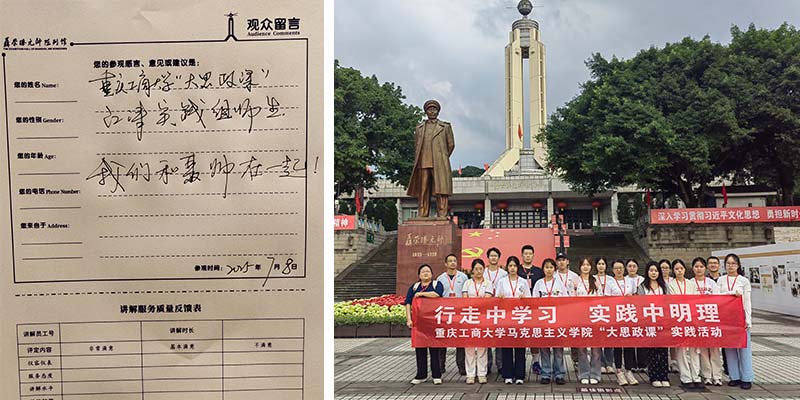

在庄严肃穆的聂荣臻元帅纪念馆内,江津分队的师生们怀着崇敬的心情,通过一件件珍贵文物和史料,深切感受着这位开国元勋朴素而伟大的一生。“男也不敢云以天下为己任,而拯父老出诸水火,争国权以救危亡是青年男儿之有责!”——这是青年聂荣臻赴法留学前夕写给双亲的家书,更是他用一生践行的铮铮誓言。从革命战争年代的烽火硝烟,到新中国“两弹一星”和首艘核潜艇的研制,聂帅将毕生心血都奉献给了民族复兴的伟大事业。1919年,年仅20岁的聂荣臻挥别故土江津,此后再未踏上归途,唯有纪念馆前的铜像,仿佛在深情凝望着家乡。参观结束时,师生们在留言簿上郑重写下:“我们和聂帅在一起”。聂帅,感谢您为民族复兴作出的不朽贡献。请您放心,这盛世正如您所愿,实现中华民族伟大复兴的接力棒,我们这一代人定当奋力传递!

(江津分队参观聂荣臻纪念馆 刘恩汐 邓成彩/摄)

三线传承耀时代,创新驱动谱华章

在重庆这片热土上,江增重工、江津兰家沱港、重庆齿轮箱有限公司等“大三线”建设时期落户的企业,至今仍在诉说着那段激情燃烧的岁月。江增重工的前身是1966年创建的永进机械厂,从武隆白马山到江津临峰山,厂址几经变迁,但那份赤诚的报国情怀始终如一;重庆齿轮箱有限公司与江增重工同年建厂,如今,斑驳的老厂房与现代化的智能生产线交相辉映,当工程师们轻抚着那些中国唯一、世界领先的齿轮组件时,眼中闪烁的是推动中国工业发展的自豪光芒;在兰家沱港口,最让工作人员自豪的不是从船到仓的先进传输线,而是2008年汶川大地震期间,这里作为救灾物资中转枢纽所发挥的关键作用——使命与担当,早已融入他们的血脉。“好人好马上三线”的号召犹在耳畔,那份建设祖国的激情从未褪色。“我为祖国献青春,献了青春献终身,献完终身献子孙”的誓言,诠释着一个崇尚奉献的民族何以伟大。如今,在新时代的征程上,“三线精神”与“党建引领”深度融合,正为中华民族伟大复兴的中国梦注入源源不断的精神动力。

(江津分队在兰家沱港调研 刘恩汐 邓成彩/摄)

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司作为新加坡丰益国际旗下在深交所上市的粮油食品龙头企业,凭借多年行业深耕,构建了从粮油加工到保健品研发、蛋鸡养殖的全产业链体系。其成功的本土化战略、精细化的生产管理以及世界500强企业特有的研发创新能力,给参访师生留下了深刻印象。在随后的研讨会上,围绕中华老字号创新转型、中国粮油企业发展路径以及国家粮食安全战略等议题,师生们展开了深入探讨,引发了关于产业升级与民生保障的深刻思考。

(江津分队在益海嘉里公司调研和分组讨论 刘恩汐 邓成彩/摄)

在德感工业园参观交流期间,发展中心副主任代静、企业服务科科长黄君菡等负责人向师生们详细介绍了国家在产业设备升级和智能化改造方面的政策支持。他们重点阐述了科技赋能、新质生产力培育等创新举措,以及园区积极融入重庆市和国家战略发展大局的具体实践和显著成果。在互动环节,园区领导不仅耐心解答了同学们提出的各类问题,还认真听取并记录了大家关于产业发展的建议。

乡情筑梦新时代,青春挥毫赋振兴

在黔江区金溪镇碧波荡漾的桑田间,黔江分队实地考察了“一片桑叶”带来的产业裂变效应。当地打造的“蚕桑+N”产业基地年产值达200万元,通过“电商直播+农产品”的创新模式,成功带动村民实现月均增收超千元。当年毛主席曾号召青年“广阔天地,大有作为”,长春村党支部书记万书秦对此深有感触,他说:“数字经济确实为传统农业插上了腾飞的翅膀,但乡村振兴更迫切需要青年人才注入活力。”如今的中国乡村正是青年人创新创业、施展才华、服务社会的广阔舞台。

(黔江分队在长春村座谈 周文静/摄)

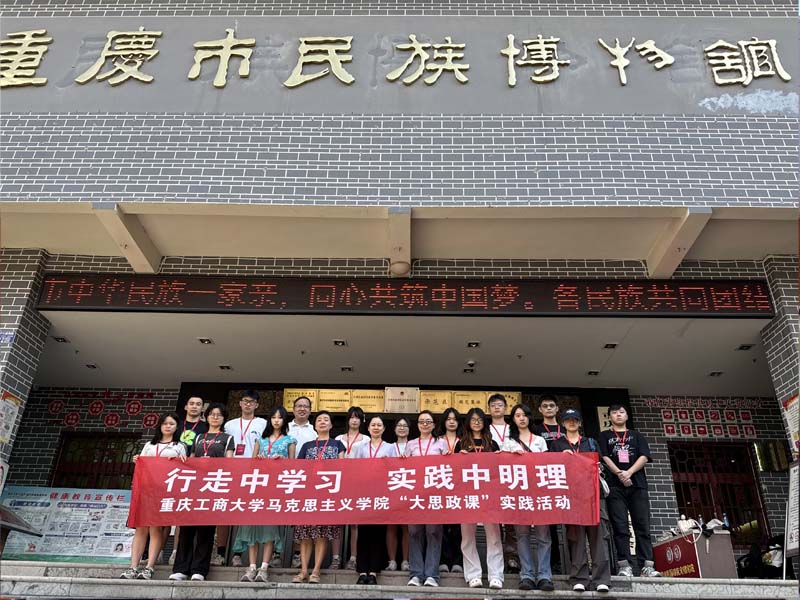

在黔江区重庆市民族博物馆,师生们通过系统考察出土文物、研读古籍文献、观摩场景复原等方式,深入了解了武陵山区土家族、苗族等少数民族的迁徙历程与发展轨迹。汉代铜鼓的厚重纹饰、清代土司印信的庄重形制、革命时期民族地区宣传画的鲜明特色,这些珍贵文物共同构成了一部生动的“实物版”地方民族史。通过这次参观学习,师生们对中华民族多元一体格局有了更为深刻和直观的认识,深切感受到各民族在历史长河中相互交融、共同发展的壮阔历程。

(黔江分队参观重庆市民族博物馆 陈星霓/摄)

宜宾市博物院以其“万里长江第一城”的独特定位,为师生们开启了一堂生动的文化思政课。这座国家一级博物馆通过1万余件珍贵文物,系统展现了从新石器时代石斧到明清书画的长江文明演进史。在《我住长江头》展厅,2200年建城文物生动诠释了宜宾作为水陆枢纽的发展轨迹;“墨韵三江”书画展中,研究生李秋萍发现的“天人合一”态智慧,与当代生态文明理念形成跨越时空的对话;《酒都酒风》展厅则启发本科生陈馨怡思考传统工艺的数字化转型;而“四季乡愁”民俗展让丁元相同学领悟到传统文化活态传承的重要性。实践创新采用“三维学习法”:空间上丈量长江文脉,时间上追溯文明演进,理论上解析发展命题。这种“文物见证+理论研讨+实践转化”的教学模式,使师生们在回答“从哪里来”的历史追问中,找到了“到哪里去”的时代答案,让思政教育真正实现了铸魂育人的目标。

(宜宾分队参观宜宾博物院 杨正慧/摄 )

在黔江区太极镇金鸡书院,师生们通过参观军屯文化、红色文化等特色展陈,深刻认识到文化振兴作为乡村振兴“灵魂工程”的重要价值。值得一提的是,马克思主义学院硕士研究生深入基层开展党的创新理论宣讲活动,以实际行动诠释了“把论文写在祖国大地上”的深刻内涵,展现了新时代青年学子的责任担当。

(研究生谢乾坤宣讲党的创新理论 周文静/摄 )

在宜宾市樟海镇,40万亩樟树林随风摇曳,绿浪翻涌。宜宾分队深入调研习近平总书记高度关注的这一“绿色奇迹”。金森林业创新的“三零模式”令师生们赞叹不已——将自然脱落的樟叶提炼为珍贵的天然香料(被誉为“液体黄金”),并将残渣100%转化为有机肥料,真正实现了“叶落成金”的循环经济理念。副镇长李飞在座谈会上掷地有声地表示:“乡村振兴的伟大事业,迫切需要青年一代贡献智慧与激情!”这番话语不仅道出了基层发展的现实需求,更彰显了新时代对青年人才的殷切期盼。通过实地考察,师生们深刻体会到绿色发展理念在乡村振兴实践中的生动体现,也为高校服务地方发展提供了宝贵经验。

(宜宾分队师生体验油樟特性 陈馨怡/摄)

知行合一求真谛,躬行践悟得真知

经过为期两个月的精心筹备和一周的实地调研,由马克思主义学院牵头组织的本期“大思政课”实践教学活动于7月10日圆满落幕。本次活动创新性地组建了三支跨年级、跨专业的实践分队,汇聚了10名教师和来自11个学院35个专业的47名本硕学生。师生们先后深入江津、黔江、宜宾等地开展实地考察,通过触摸时代脉搏、厚植理想信念、体悟使命担当,为地方发展提供了建设性意见。活动期间,校地共建的3个“大思政课”实践教学基地正式挂牌,为深化实践育人搭建了长效平台。

(“大思政课”实践基地授牌仪式 周文静/摄)

从红色基因的薪火相传到大国重器的创新征程,再到乡土中国的振兴实践,三条特色鲜明的调研路线共同谱写了新时代思政教育改革的崭新篇章。在实地调研中,赵一曼烈士就义时的镣铐、万涛同志家书的墨迹、三线建设时期车床的油渍,以及当代大国重器的磅礴力量,这些具象化的历史见证将抽象的思政理论转化为可触可感的精神符号;“两山”理论的生动成果、乡村振兴的嘹亮号角,则展现了理论指导实践的强大生命力。额头的汗水、脚下的泥水、感动的泪水,这些真实的实践体验如同甘霖般滋养着理想信念的种子,使其在青年学子心田生根发芽、茁壮成长。

重庆工商大学马克思主义学院“思想政治理论课综合实践”作为首批国家级一流本科课程,在“大思政”教育背景下,以“实践育人”为核心理念,系统推进教学改革创新。该课程通过构建“理论-实践”“课堂-社会”“认知-行动”三维一体的教学模式,探索出了一套可推广、可复制的实践教学范式,为全国高校思政课建设提供了示范样板。学院始终牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,通过创新实践教学体系,培养了一批批德才兼备的时代新人,为新时代高校思政教育工作交出了一份亮丽的答卷。

(参加本次“大思政课”实践教学的同学对本文皆有贡献)